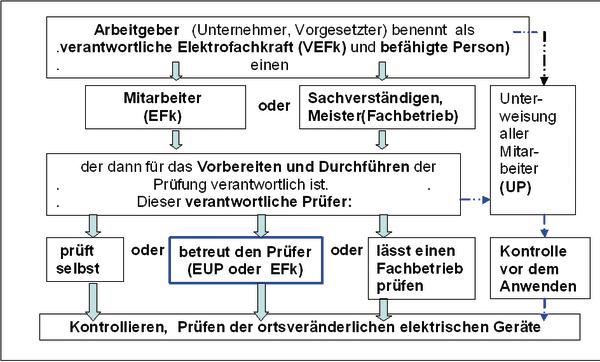

In den Heften 11/2010 und 5/2011 des Sicherheitsingenieurs haben wir zu diesem Thema zwei Beiträge veröffentlicht, die wie beabsichtigt zum Nachdenken und zur Diskussion anregten. Leider aber hat die zum Teil unterschiedliche und kontroverse Darstellung in den Beiträgen,

- den Eindruck hervorgerufen, dass es Meinungsdifferenzen beim Beurteilen

Unsere Webinar-Empfehlung

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!