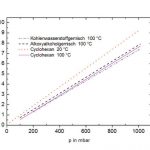

Um Kosten zu senken, das sicherheitstechnische Niveau aber zu halten oder wenn nötig zu erhöhen oder Lösungen für offene Fragen zu finden, muss auch heute noch angewandte Forschung auf dem Gebiet des Explosionsschutzes betrieben werden.

Dr. Berthold Dyrba

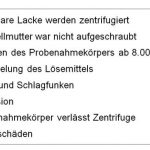

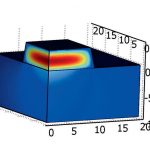

Explosion einer Zentrifuge 1)

Die

Unsere Webinar-Empfehlung

22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!