Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) hat in Zusammenarbeit mit der DAK-Gesundheit im April 2016 erstmals einen Branchenreport für den Groß- und Einzelhandel vorgelegt. Dieser erarbeitet als Schwerpunktthema die Sicherheits- und Gesundheitskultur im Handel. Das Interview mit Sandra Rulinski, Leiterin des Dezernats Gesundheitsschutz der BGHW, fasst die Ergebnisse zusammen.

Unsere Webinar-Empfehlung

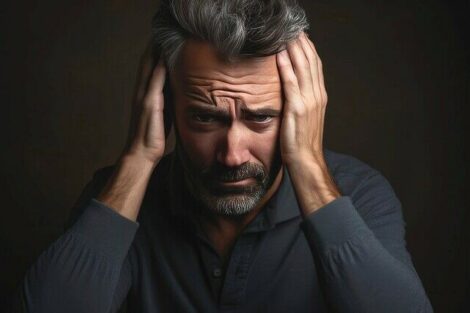

15.06.23 | 10:00 Uhr | Maßnahmenableitung, Wirksamkeitsüberprüfung und Fortschreibung – drei elementare Bausteine in jeder Gefährdungsbeurteilung, die mit Blick auf psychische Belastung bislang weniger Beachtung finden.

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!