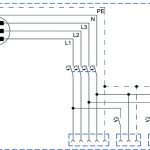

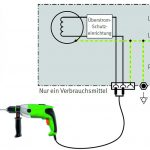

Falls auf einer Baustelle Strom selbst erzeugt werden muss, kommen dafür mobile Stromerzeuger zum Einsatz. Ihren sicheren Betrieb und die erforder-lichen Schutzmaßnahmen erklärt die neue DGUV-Information 203–032 „Auswahl und Betrieb von (mobilen) Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“. Lesen Sie in einem zweiteiligen Artikel, was zu berücksichtigen ist.

Unsere Webinar-Empfehlung

22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…

Teilen:

SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!