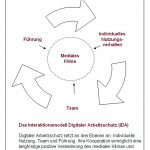

Digitale Medien haben die Menschen fest im Griff. Doch wer ständig für andere erreichbar ist, zahlt irgendwann Tribut. Auch Unternehmen können Schaden nehmen. Wie gelingt der Aufbruch in eine neue digitale Arbeitskultur? Die Medienforscherin Sabria David, Mitbegründerin des Slow Media Instituts in Bonn, weist mit ihrem Interaktionsmodell Digitaler Arbeitsschutz

Unsere Webinar-Empfehlung

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!