Die Deutschen bewegen sich zu wenig. 10.000 Schritte pro Tag sollte man gehen. Doch wie viele sind das? Ganz einfach lässt sich dies mit Gesundheits-Apps feststellen – und dabei handelt es sich nur um eine Funktion der unzähligen digitalen Angebote, die sich bislang vornehmlich an Gesundheitsbewusste richten. Vorsicht ist

Unsere Webinar-Empfehlung

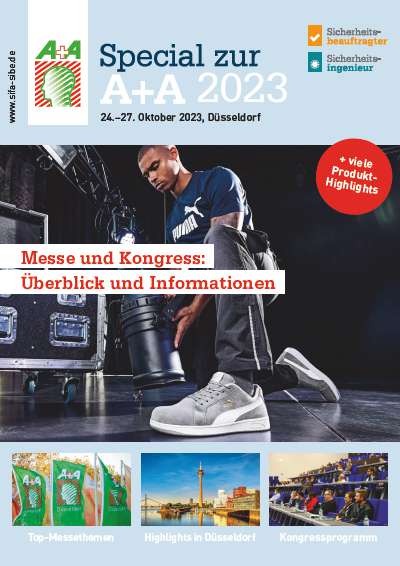

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!