In der Vergangenheit wurde durch den Gesetzgeber das Arbeiten auf Leitern reglementiert. Anlass dafür waren über viele Jahre hinweg konstant hohe Unfallzahlen. Im Corona-Jahr 2020 ereigneten sich in Deutschland 20.953 meldepflichtige Leiterunfälle. In den Jahren zuvor fiel das Unfallgeschehen noch umfangreicher aus.

Sicherer als Leitern

Als Alternative zu Arbeitsplätzen auf Leitern werden fahrbare Hubarbeitsbühnen und Gerüste empfohlen. Aber auch auf Arbeits‑, Fahr- und Behelfsgerüsten ereignen sich Unfälle, einige davon enden sogar tödlich. 2020 verunfallten auf deutschen Baustellen insgesamt 5.963 Personen auf oder beim Umgang mit Gerüsten, 15 Beschäftigte von ihnen starben. Das größte Unfallrisiko besteht im Absturz. Das betrifft den Gerüstbau genauso wie alle anderen Tätigkeiten.

Trotz fachkundiger Gerüsterstellung ist es oft nicht ungefährlich, Gerüste zu benutzen. Mit dem Baufortschritt ändern sich die Gegebenheiten vor Ort und nicht selten werden riskante Umbauten an ihnen vorgenommen. Ergänzend kommt hinzu, dass Gerüste meist von Beschäftigten verschiedener Unternehmen genutzt werden. So fühlt sich nach seiner Freigabe oft niemand für den betriebssicheren Zustand des Gerüsts verantwortlich. Daraus resultieren kritische Situationen, das Unfallrisiko steigt. Jeder Nutzer besitzt von daher eine besondere Verantwortung für den dauerhaft sicheren Gerüstzustand.

Inaugenscheinnahme durch Nutzer

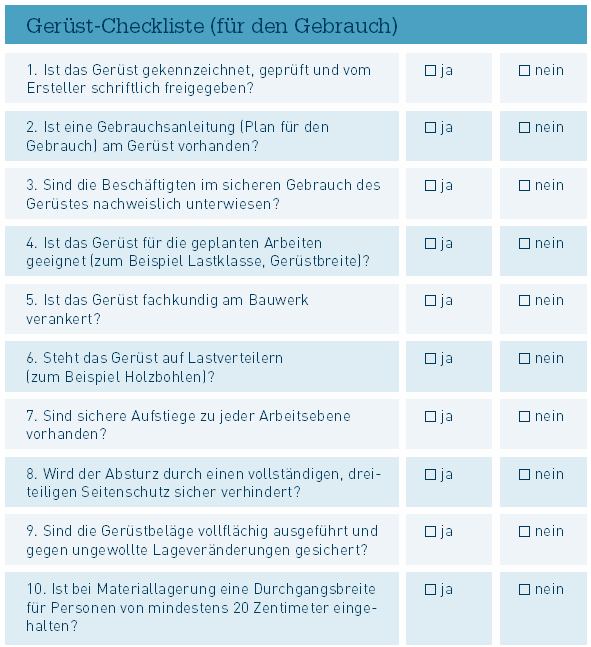

Gerüste sind durch den Nutzer vor dem Gebrauch stets zu kontrollieren. Als Gerüstnutzer werden Arbeitgeber bezeichnet, deren Beschäftigte Gerüste ganz oder teilweise verwenden. Die Gerüstkontrolle ist im Wesentlichen eine Sicht- und Funktionskontrolle, auch „Inaugenscheinnahme“ genannt. Sie darf nur von qualifizierten Mitarbeitenden durchgeführt werden, beispielsweise einem erfahrenden Bauhandwerker mit entsprechender Berufserfahrung. Eine regelmäßige fachliche Unterweisung ist obligatorisch. Die Kontrollperson sollte zudem schriftlich beauftragt sein; die Gerüstkontrollen sind zu dokumentieren. Die Aufbewahrungsfristen der Prüfnachweise betragen drei Monate über die Standzeit des Gerüstes hinaus.

Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmen auf demselben Gerüst tätig, so trägt grundsätzlich jeder Arbeitgeber die Verantwortung zur Gerüstkontrolle vor dem Gebrauch. Alternativ können fachkundige Dritte mit der Inaugenscheinnahme beauftragt werden. Sollten Mängel bereits vor Arbeitsbeginn erkennbar sein, dürfen die geplanten Tätigkeiten nicht aufgenommen werden. Zeigen sich Sicherheitsdefizite während der Gerüstnutzung, sind die Arbeiten einzustellen und der Gerüstbauer zu informieren. Unsichere Gerüste sind zu sperren und mit einem Warnschild (zum Beispiel „Nicht betreten, Gerüst gesperrt!“) zu versehen.

Kennzeichnung und Lastklassen

Gerüste müssen gekennzeichnet sein und eine Gebrauchsanleitung („Plan für den Gebrauch“) besitzen. Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung sind vom Errichter unverlierbar und vor Witterung geschützt am Gerüstzugang anzubringen. Bei der Inaugenscheinnahme ist die Gerüstkennzeichnung zu beachten. Sie gibt unter anderem Auskunft darüber, ob die Konstruktion für die geplanten Arbeiten überhaupt geeignet ist.

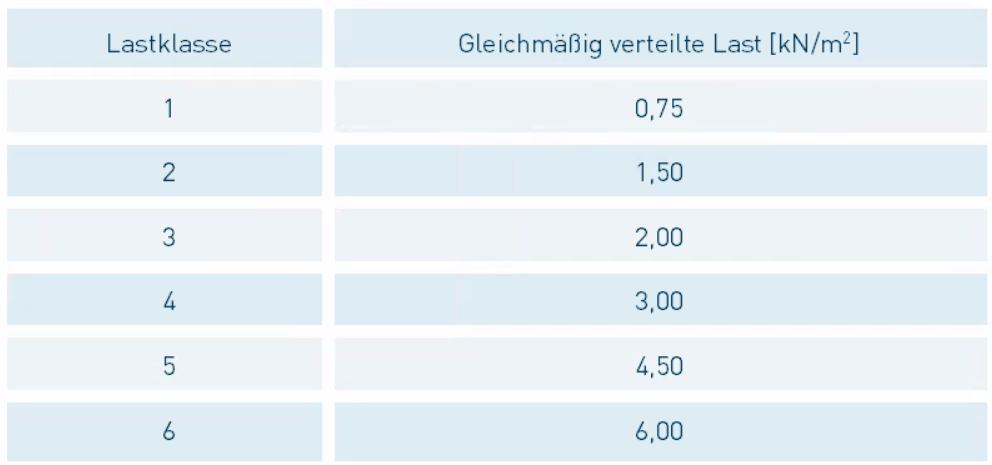

Deutlich wird dies am Beispiel der Lastklassen, welche die zulässigen Verkehrslasten beschreiben. Die Produktnorm für Arbeitsgerüste nennt sechs Lastklassen. Gerüste der Lastklasse 1 (0,75 kN/m2) sind nur für Inspektionsarbeiten geeignet. Auf Gerüsten der Lastklasse 2 (1,50 kN/m2) darf gearbeitet, jedoch kein Material gelagert werden. Gerüste der Lastklasse 3 sind zum Beispiel für maschinelle Putz- und Stuckarbeiten geeignet, sofern die Belastung die Verkehrslast von 2,0 kN/m2 nicht überschreitet. Die Gerüstklassen 4, 5 und 6 erlauben größere Verkehrslasten und werden eingesetzt für Maurerarbeiten, Bewehrungsarbeiten und dergleichen. Auch hier sind die Normenvorgaben einzuhalten.

Die Höchstwerte in Tabelle 1 beziehen sich auf den einzelnen Gerüstabschnitt, der aus einem oder mehreren übereinanderliegenden Gerüstfeldern besteht. Aber Achtung: Bei übereinanderliegenden Gerüstfeldern darf die Summe der tatsächlichen Einzellasten nicht größer sein als die vorgegebene Lastklasse!

Alle Beschäftigten sind zudem in der sicheren Gerüstnutzung zu unterweisen. Verantwortlich hierfür ist der jeweilige Arbeitgeber. Grundlage der Mitarbeiterinformation ist die Gebrauchsanleitung des Gerüsterstellers, die meist in Form von Bildzeichen verfasst und vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Durch die Gebrauchsanleitung wird die bestimmungsgemäße Verwendung in einer verständlichen Weise beschrieben.

Standsicherheit von Gerüsten

Gerüste benötigen einen sicheren Stand. Hierfür werden sie am Bauwerk verankert. Zusätzlich ist ein tragfähiger Untergrund notwendig. Die Fußspindeln von Gerüsten sind mit Lastverteilern wie zum Beispiel stabilen Holzbohlen zu unterbauen. Das gilt neben natürlichen, das heißt nicht verdichteten Böden, genauso für asphaltierte und gepflasterte Flächen. Verankerung und Unterbau sind gründlich zu inspizieren. Art und Anzahl der erforderlichen Verankerungen ergeben sich aus dem Montageplan der Gerüstbaufirma.

Der Gerüstnutzer kann die Verankerung nur bedingt beurteilen. Trotzdem ist einfach erkennbar, ob Gerüstanker vorhanden und über alle Gerüstlagen gleichmäßig verteilt sind. Als Verankerungsgrund eignen sich besonders Stahlbeton und Mauerwerk. Um Abplatzungen zu vermeiden, sollte ein Randabstand von etwa zwanzig Zentimetern eingehalten werden. Keine sicheren Befestigungsmöglichkeiten sind Schneefanggitter, Blitzableiter oder Fallrohre. Zur Verankerung sind Ringösenschrauben geeignet, nicht jedoch Rödeldraht und Zurrgurte. Gerüste mit Planen oder Netzen besitzen eine größere Windangriffsfläche, was bei der Verankerung berücksichtigt werden muss. Zusätzliche Lasten und Kräfte sind zu vermeiden, da sie die Standsicherheit des Gerüstes gefährden.

Arbeits- und Betriebssicherheit

Der Gerüstzugang erfolgt über sichere Aufstiegsmöglichkeiten. Aufzüge und Treppentürme sind gegenüber Leitern zu bevorzugen. Innenliegende Leitergänge sind bis zu einer Aufstiegshöhe von fünf Metern zulässig. Das gilt auch für Arbeiten an Einfamilienhäusern, sofern umfangreiche Handtransporte unterbleiben. Auf Anlegeleitern von außen sollte verzichtet werden. Geeignete, sichere Zugänge zu den Gerüstebenen sind mindestens alle fünfzig Meter vorzusehen. Werden Leiteraufstiege genutzt, ist die sogenannte „Drei-Punkt-Methode“ zu beachten: Ein Fuß und zwei Hände oder zwei Füße und eine Hand haben immer gleichzeitig Kontakt zur Leiter! Durchstiegsklappen von Gerüstbelägen sind zur Vermeidung von Abstürzen nach jeder Benutzung konsequent zu schließen.

Besonderes Augenmerk ist auf den Seitenschutz des Gerüstes zu legen. Dieser muss in allen Arbeitsebenen vorhanden sein. Er ist stets dreiteilig auszubilden, bestehend aus Bordbrett, Zwischenholm und Geländerholm. Erforderlich ist der vollständige Seitenschutz zu allen Seiten hin, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

- Beträgt der Abstand des Gerüstbelages zum Bauwerk höchstens 30 Zentimeter, kann innenliegend auf den Seitenschutz verzichtet werden.

- Ein Bordbrett ist nicht erforderlich bei innenliegenden Leitergängen, wenn sie nur als vertikaler Verkehrsweg genutzt werden.

Holz- und Aluminiumbohlen von Gerüsten dürfen nicht wippen, ausweichen oder abheben, etwa bei starkem Wind. Oft ist der Belag in den Eckbereichen nicht vollflächig ausgeführt, wodurch ein erhebliches Absturzrisiko besteht. Werden Baustoffe oder Ähnliches auf dem Gerüstbelag abgelegt oder gelagert, muss ein Verkehrsweg für Personen von mindestens zwanzig Zentimetern erhalten bleiben.

Fachkundig erstellen, sicher nutzen

Arbeits- und Schutzgerüste sind auf vielen Baustellen unverzichtbar. Die Sicherheit von Gerüsten wird gewährleistet durch den fachkundigen Aufbau (Gerüstersteller) und die bestimmungsgemäße Verwendung durch den Gerüstnutzer. Wenn sich möglichst viele Beschäftigte aktiv am Erhalt der Betriebssicherheit beteiligen, lassen sich Arbeitsunfälle erfolgreich verhindern. Eigenständige Veränderungen vorzunehmen, ist gefährlich – das sollte jeder Beschäftigte wissen. Nicht zuletzt deshalb sind regelmäßige Sicherunterweisungen sinnvoll und gesetzlich vorgeschrieben.

Autor: Markus Tischendorf

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)

Literatur

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- TRBS 2121 Teil 1: Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten

- TRBS 2121 Teil 2: Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern

- DGUV-Publikation „Statistik – Arbeitsunfallgeschehen 2020“, https://publikationen.dguv.de

- DIN EN 12811–1: Temporäre Konstruktionen für Bauwerke, Arbeitsgerüste: Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung

- Fachregeln für den Gerüstbau (FRG‑1), Bundesinnung Gerüstbau, Köln 2019, erhältlich unter www.geruestbauhandwerk.de/fachliteratur

- Baustein-Merkheft 408 „Gerüstbau“ (07/2021) der BG BAU, zu finden unter www.bgbau.de/medien-center