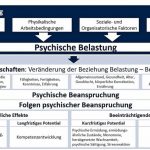

Nach wie vor führen nicht alle Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durch. Der folgende Beitrag zeigt anhand von Fallbeispielen, wie die Ergonomie-Norm DIN EN ISO 10075 – ursprünglich nicht für die Anwendung in der Gefährdungsbeurteilung gedacht – Betrieben Hilfestellung leisten kann.

Im Jahr 2013 wurde eine

Unsere Webinar-Empfehlung

29.02.24 | 10:00 Uhr | Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Mediensucht – was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Wie erkennt man stoffungebundene Süchte? Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Erkennung, Vermeidung und Bewältigung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz?…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!