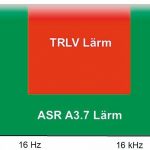

Seit Mai 2018 ist die Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) A3.7 „Lärm“ in Kraft. Sie informiert über die extra-auralen Wirkungen von Lärm und setzt Grenzwerte, bietet mehrere Ermittlungsverfahren und schlägt Maßnahmen vor.

Der Begriff Lärm wird in der betrieblichen Praxis oft nur mit gehörschädigendem Lärm verknüpft.

Unsere Webinar-Empfehlung

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!