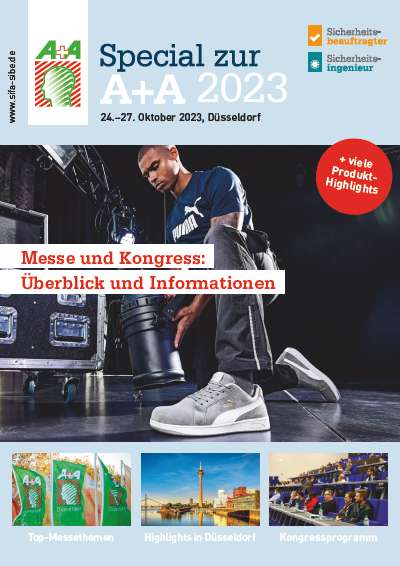

Weit gefehlt: Fußschutz hat für die Benutzer eine besondere Bedeutung. An Fußschutz werden heute hohe Erwartungen gestellt. Dazu gehören insbesondere sicheres Gehen und Stehen, der Schutz vor Gefährdungen bei den unterschiedlichsten betrieblichen Tätigkeiten, ergonomische Gesichtspunkte unter Berücksichtigung von Bequemlichkeit und Tragekomfort sowie gegebenenfalls noch die Möglichkeit zur individuellen orthopädischen

Unsere Webinar-Empfehlung

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!