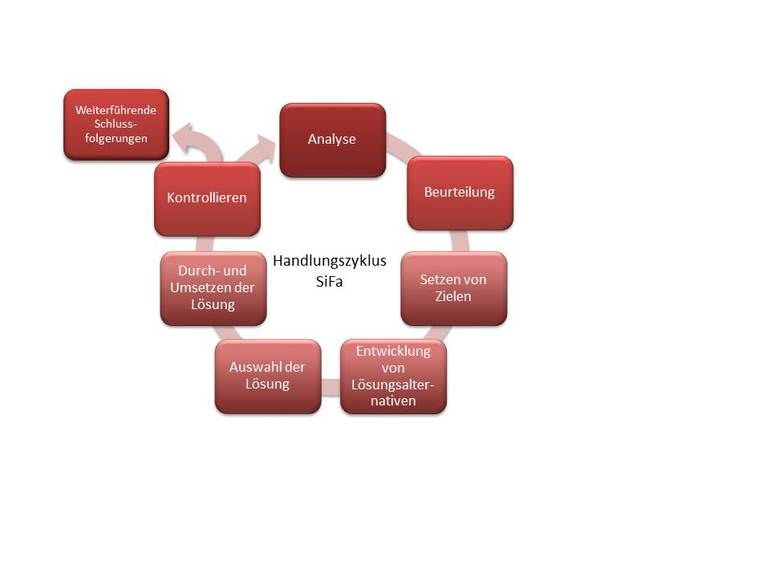

Maßnahmenpläne sind in aller Munde. Sie werden gefordert gegen marode Straßen, bei Gammel-Lebensmitteln und für eine Beschleunigung der Energiewende oder des Klimaschutzes. Dabei ist der Schritt von überlegten Aktionen hin zu Aktionismus oftmals klein.

Der Ruf nach Maßnahmenplänen wird immer dann laut, wenn ein besonderes Ereignis

Unsere Webinar-Empfehlung

CMR-Gefahrstoffe der Kat. 1A oder 1B stellen unter den Gefahrstoffen die höchste Gesundheitsgefahr dar, weshalb die Gefahrstoffverordnung in § 10 besondere Schutzmaßnahmen für diese Stoffe vorschreibt.

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!