Ob bei der Erkundung von schwer zugänglichem Terrain, bei Wartungsarbeiten in der Tiefsee oder im Katastrophenschutz – Künstliche Intelligenz (KI) kann den Menschen bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen wirksam unterstützen und schützen.

Mobile Roboter und andere technische Systeme werden schon heute in Umgebungen eingesetzt, die für

Unsere Webinar-Empfehlung

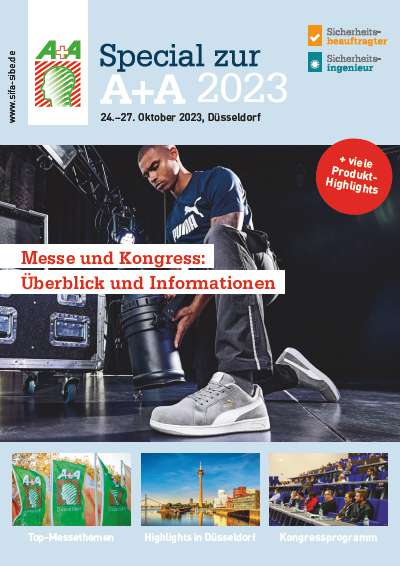

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!