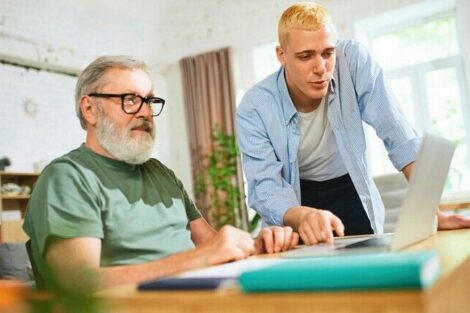

Für Unternehmen, die ihr erstes Fremdfirmenmanagement einführen oder ein vorhandenes System weiterentwickeln, ist dieser Schritt meistens einhergehend mit einem Veränderungsprozess der betrieblichen Sicherheitskultur. Wie dies passieren kann, schildert der folgende Beitrag.

“Bei Arbeiten an einer Rohrleitung ereignet sich ein unerwarteter Produktaustritt eines ätzenden Gefahrstoffes. Ein betriebsfremder

Unsere Webinar-Empfehlung

Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…

Teilen:

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!

SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!